2112製作記録 #5|手縫い|効率系財布の製作過程

前回は、コバ処理と菱目打ちについて書きました。

今回は、手縫いについて書きたいと思います。

菱目打ちという道具で穴を開け終えたら、次は縫っていきます。

基本的には、一番縫いやすい順で進めます。順番を間違えると、とても縫いにくくなったり、場合によっては縫えなくなってしまうこともあります。

また、自分が作ったものでも、時間が経つと「どう作ったか」を迷うことがあるため、簡単な仕様書を残すようにしています。

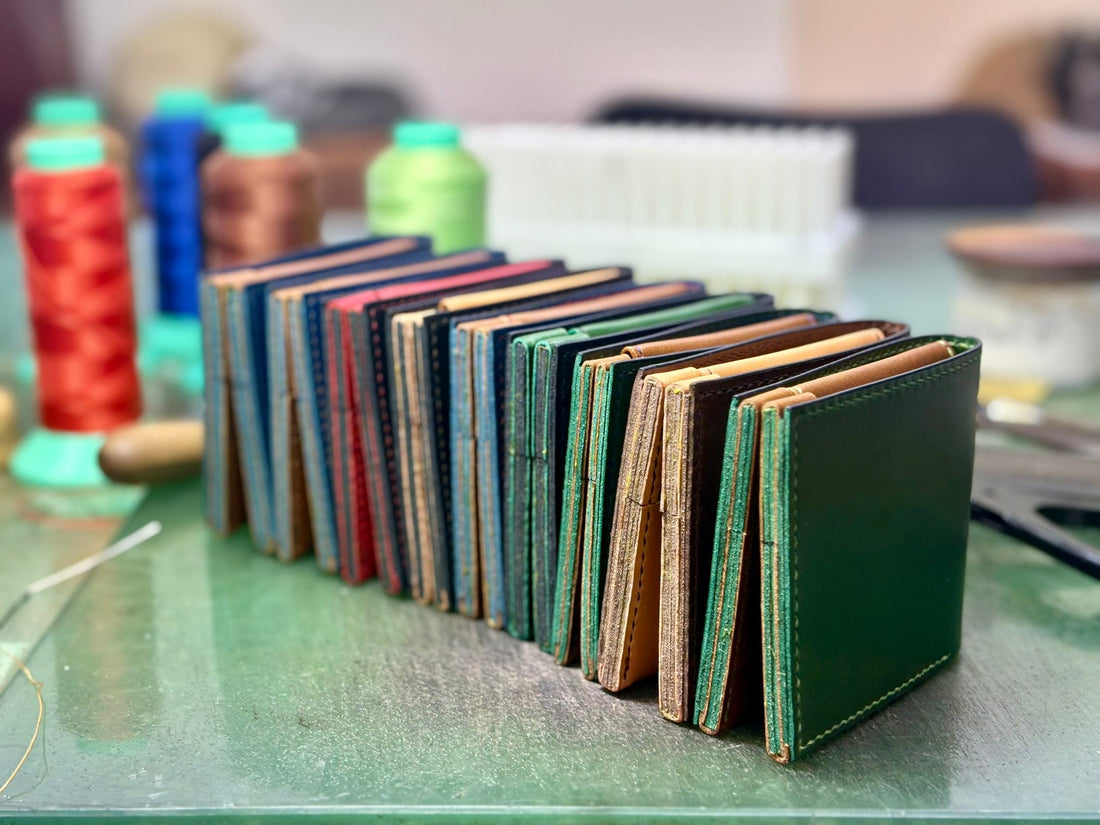

写真は、マチになる部分以外を縫い上げた様子です。

留めの金具を取り付け、パーツを完成させて接着し、縫い上げているところです。

手縫いの優れている点

革製品にはミシン縫いもありますが、私はあえて「手縫い」にこだわって仕立てています。それは、手縫いならではの良さがあるからです。

強く、長持ちする縫い

サドルステッチという手縫い独特の縫い方は、両側から糸を交差させるため、片方の糸が切れても縫い目全体がほどけにくく、長く安心して使えます。

厚みのある革や複雑な形にも対応

マチのある財布や立体的な構造など、ミシンでは縫えない部分も、手縫いなら仕立てることができます。

独特の表情と温かみ

菱目打ちによる斜めのステッチは、手縫いならではの美しさがあります。整然としながらも温かみがあり、クラフトの魅力を感じさせます。

こうした点は検索などでもよく紹介されています。

ただ私はそれに加えて、自分なりの工夫についても書いておきたいと思います。

自分なりの視点

一人で店を営む以上、製品に責任を持たなければなりません。だからこそ、極力糸が切れない工夫をすべきだと考えています。

サドルステッチは確かに強い縫い方で、片方が切れても全体がすぐ解けにくいという利点があります。

しかし裏を返せば、「糸が切れている」状態には変わりません。切れても解けにくいというのは間違いなく分かりやすいメリットですが、私はさらに「そもそも糸を切れにくくする」ことを重視しています。

蝋引きの意味と工夫

糸を切れにくくするための代表的な工夫が「蝋引き」です。

蝋を糸に浸透させることで次のような効果があります。

-

糸を強くする

蝋が繊維の隙間に入り込み、毛羽立ちを抑えて束としてまとまります。摩擦による摩耗を防ぎ、強度を高めます。 -

縫いやすくする

蝋で糸に硬さと滑りが出るため、革の穴を通りやすくなり、ステッチも均一で美しく仕上がります。 -

縫い目を固定する

縫い込んだ後、蝋が穴の中で固まることで糸が動きにくくなり、ほどけにくさにつながります。 -

防水・防汚の効果

糸表面をコーティングすることで水分や汚れの侵入を防ぎ、長期的な耐久性を高めます。

OUGI Leathersでは、この蝋も自作しています。市販品に依存すると在庫切れの際に別製品を使わざるを得ず、そのたびに仕上がりが変わってしまうからです。自作の蝋は、配合を調整して粘度や浸透性を一定に保ち、安定して使えるようにしています。

蝋引きの仕方について

蝋引きの仕方は、仕上がりの見え方や糸の強度に大きく影響します。

手縫いなのに綺麗に見える糸を見かけた場合、このことが考えられます。

表面に軽く蝋を引くだけの方法です。糸本来の色味が綺麗に見えるという利点がありますが、蝋はほぼ「糸止め」の役割しか果たしません。そのため表面の蝋が落ちてしまえば、蝋引きをしていない糸とほぼ同じ状態になり、強度は低下していきます。

私は後者の方法を選んでいます。糸全体に蝋をしっかりと浸透させるやり方です。新品の時はややくすんだ色合いになりますが、使ううちに表面の蝋が落ちていき、やがて元の糸の色が見えてきます。その頃には革の表情とも馴染み、全体がバランスよく整って見えます。また、内部には十分な蝋が残っているため、長期間にわたり強度を保つことができます。

馴染んだ頃に革と糸がバランス良く綺麗に見えること、そしてその糸が長期間安心して使える強度を持つことを優先しているからです。

革が痩せる理由

革はコラーゲン繊維の束でできており、その隙間を油分や水分が満たすことで厚みやしなやかさを保っています。

しかし、使用による曲げ・引っ張り・摩擦で繊維の締まりが徐々に緩み、さらに経年で油分や水分が失われていくと、革は硬く、薄く感じられるようになります。

加えて、財布やバッグの角や折れ曲がる部分では摩擦が集中するため、表面の銀面が少しずつ削れたり繊維が潰れ、角が痩せて丸く見えるようになります。

特にタンニン鞣し革は、使うほど繊維がほぐれて柔らかくなる性質があるため、この「摩耗による痩せ」が顕著に表れやすい傾向があります。

そして、こうした変化は適切なケアを行うことで「劣化」ではなく、革ならではの深みある経年変化=エイジングとして楽しむことができます。

手縫いではこのような変化を想定し、縫う際には力加減を工夫しています。

「このくらいの力で縫ったものは、使い込むとこのように変化した」という過去の経験を蓄積し、痩せても問題が出ないように縫い加減を調整しています。

今回はその一端をご紹介しました。私は、ただ綺麗なステッチを目指すのではなく、長く安心して使える仕立てを実現するために、多くの工夫を施しています。

今回は、手縫いについて書きました。

次回は、この財布のポイントとなる「厚みのあるコバ」の工程についてお伝えしたいと思います。