2112製作記録 #3|型紙転写と手断ち|効率系財布の製作過程

前回は、接着とトコ面処理の様子をご紹介しました。

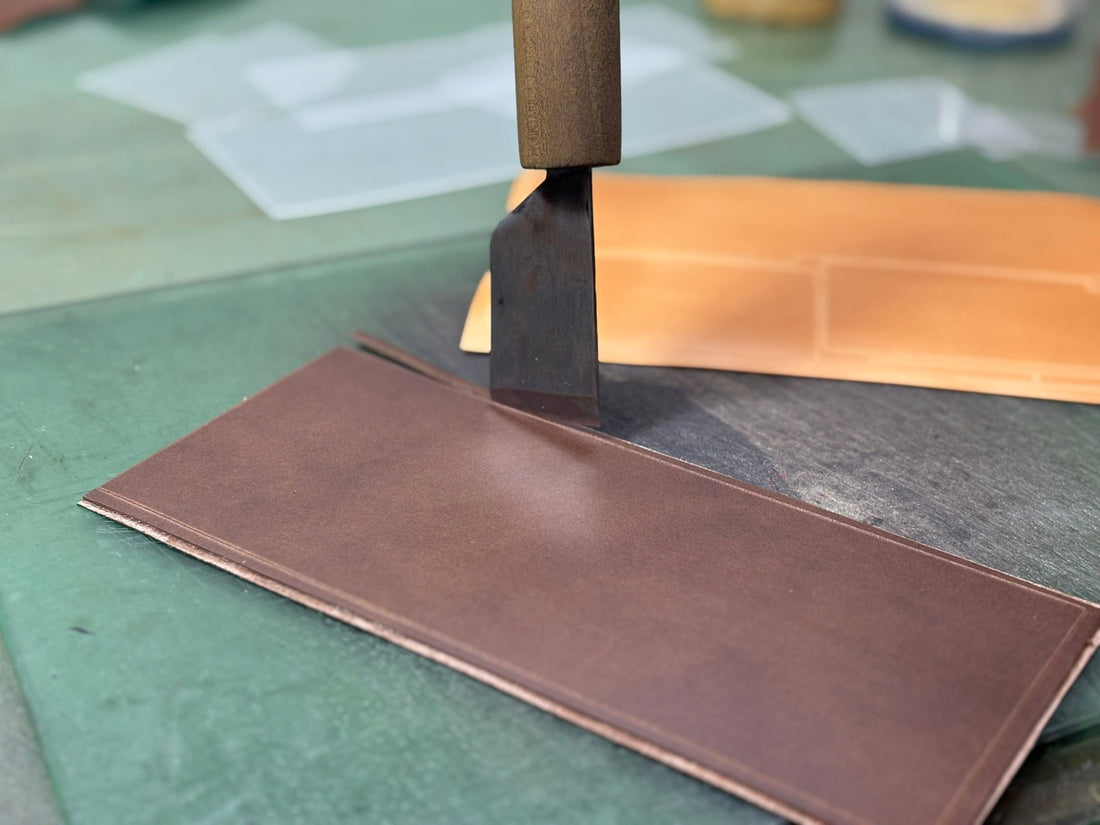

今回は、型紙転写と手断ち の工程です。

接着とトコ処理で下準備した革に、作成済みの型紙から形状を転写していきます。

型紙は、単発やオーダー向けは紙、繰り返し使うものは耐久性のある素材を用います。基になる部材なので、正確な形を出すために時間をかけて慎重に作ります。

転写時は型紙の上に重りを置き、ズレを防ぎながら輪郭を丁寧に写します。

刻んだラインは、この後の手断ちのガイドになり、エッジの直線性と左右の整合を保つのに役立ちます。

写し取りが済んだら、ラインに沿って手断ちです。

手断ちという工程

手断ちは、革包丁を使い、文字通り「手で革を断つ」作業です。

大量生産の現場では、専用の抜き型(打ち抜き刃)をプレス機で裁断する方法が一般的です。また近年ではレーザーによる裁断も一部で使われています。ただしレーザーは熱で断面が焦げたり硬化したりするため、高級革製品の製作ではあまり使われません。

抜き型のメリットは、複雑な形状を一度で正確に切れることです。人の手では再現できないような精密な曲線や連続した模様でも、抜き型であれば安定して量産できます。

私自身も以前ハンドプレスと抜き型を試したことがあります。しかし抜き型で裁断すると、構造上どうしても断面が斜めになります。私が求めるのは、革と革を直角に突き合わせ、寸法をぴたりと揃えられる精度です。そのため、現状では手断ちの方が理想に近いと判断しています。

もちろん今後、より良い方法が見つかれば抜き型を取り入れる可能性もありますが、現時点では手断ちが最適と考えています。

抜き型の注意点

抜き型で裁断した革は、刃の構造上どうしても断面が斜めになります。

たとえば「10×10cm」の型を抜いた場合、

-

銀面側(表):約9.9cm

-

トコ面側(裏):約10.0cm

といった具合に上下でわずかに寸法差が生じ、断面にテーパーがかかります。

このまま張り合わせてコバを平らに整えると、出っ張ったトコ面側が削られ、最終的に銀面側の寸法が基準となります。結果として仕上がりは 9.9×9.9cm 程度となり、指定した「10×10cm」よりわずかに小さくなってしまいます。

そのため、抜き型を注文する際には、この縮みを考慮して寸法を指定することが大切だと思います。

あまり抜型を使ってませんので現状で気が付いた点はこんな感じです。

手断ちの工夫

手断ちは、革包丁を奥から手前に引くように動かして切るのが基本です。

このとき、刃をわずかに傾けて操作することで、革の切り口が直角になるように調整します。

型紙から革に転写すると、線の部分にわずかな溝が残ります。その溝に刃を落とし込み、刃の角度に気を付けながら「下に押す力」と「引く力」のバランスを取ることで、きれいに手断ちすることができます。

また、刃は研ぎたての状態であれば、押す力も引く力もわずかで切れますが、切れ味が落ちてくると次第に力を必要とするようになります。こうした刃の状態を把握しながら使うことも、精度の高い手断ちには欠かせません。

こうして断面を直角に仕上げると、革と革を突き合わせた際に隙間なくきれいに合わさります。もちろん、これには経験が必要です。ただ、手断ちであれば刃の傾きを調整することで仕上がりを自分の思い描いた形に近づけることができます。これが手断ちのメリットだと思います。

今回は、型紙転写と手断ちをご紹介しました。

次回は、続く工程についてお伝えしたいと思います。